師大新聞網訊 4月18日,陜西網在“微光”欄目發布題為“敦煌月照長安路——沙武田與千年壁畫的對話人生”的報道文章,從學術研究、教書育人、文化傳播等層面,講述了我校歷史文化學院沙武田教授心懷熱愛、近30年躬耕敦煌學研究的學人故事。

報道鏈接:https://www.ishaanxi.com/c/2025/0418/3403753.shtml

全文如下:

微光丨敦煌月照長安路——沙武田與千年壁畫的對話人生

四月的陜西師范大學長安校區正浸在春光的溫柔里。從北門步入,圖書館如一卷展開的典籍矗立眼前,玻璃幕墻上浮動著云絮的倒影。前往文匯樓的道路兩旁,花開正好,綠意正濃。

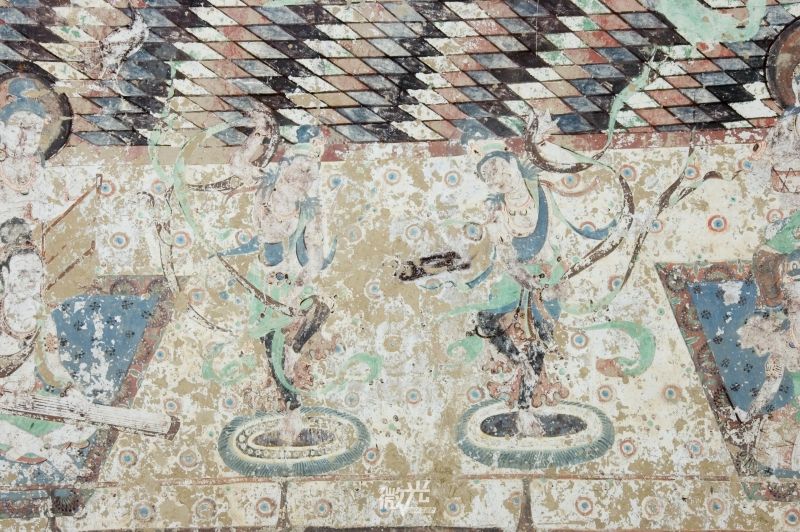

而千里之外的甘肅敦煌,此刻該是另一番景象。鳴沙山脊線被陽光染成金箔,莫高窟檐角的鐵馬在風中叮咚作響,沉睡千年的飛天正欲掙脫斑駁的泥層,在游人驚嘆的目光里重舒廣袖。

“在敦煌的那些年,細想來確實是一場際遇——在那里生活是一種緣分,從事敦煌學研究也是一種緣分。”近三十載光陰的跋涉追尋,陜西師范大學歷史文化學院教授沙武田對敦煌有著別樣的感情。

光陰流轉,歲月更迭。當長安校區的銀杏新葉染就翡翠色,敦煌研究院的檔案室仍留存著他校勘壁畫的側影;當陜師大圖書館的燈光次第亮起,莫高窟的夜巡人正手持電筒,守護那些沉睡千年的傳奇。沙教授笑言自己像支“學術駝隊”,馱著長安的晨露與敦煌的月光,在時空的褶皺里往來穿梭,甘做敦煌學的探索者與弘揚者。

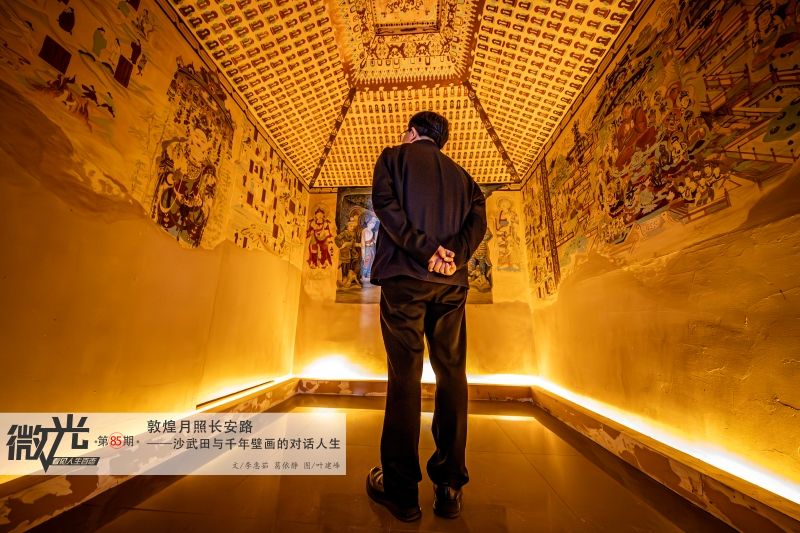

“以圖證史”

敦煌的故事,要從莫高窟說開去。在鳴沙山東麓的崖壁上,735個洞窟次第排列,自樂僔和尚開鑿第一個禪窟,歷經千年營造,形成了縱貫四層、綿延1600多米的“藝術長河”,一段段關于信仰、藝術與文化的輝煌傳奇從這里開始。

“與敦煌學的結緣,更多的是偶然。”午后的文匯樓絲路中心,靜謐悠然,談及選擇敦煌學作為終身志業的契機,沙武田教授將思緒拉回到上世紀九十年代,“我是甘肅會寧人,1992年高考填志愿時,班主任拿著招生簡章說,‘西北大學考古學專業今年在甘肅只招一個人,就填這個!’對僅有的一個招生名額下注,沒想到真考上了,現在想來確實有種冥冥中注定的緣分。”

這份冥冥之中注定的緣分,牽引著沙武田將個人的遷徙敘事,融進研究守護敦煌學的宏大篇章里。

自1996年大學畢業后,沙武田就直接去了敦煌莫高窟工作。之后他邊工作邊讀書,在蘭州大學敦煌學研究所讀碩士、博士、博士后,后來還去日本訪學了一年。在敦煌工作了快二十個年頭后,2014年調到陜西師范大學,在西安扎下了根。

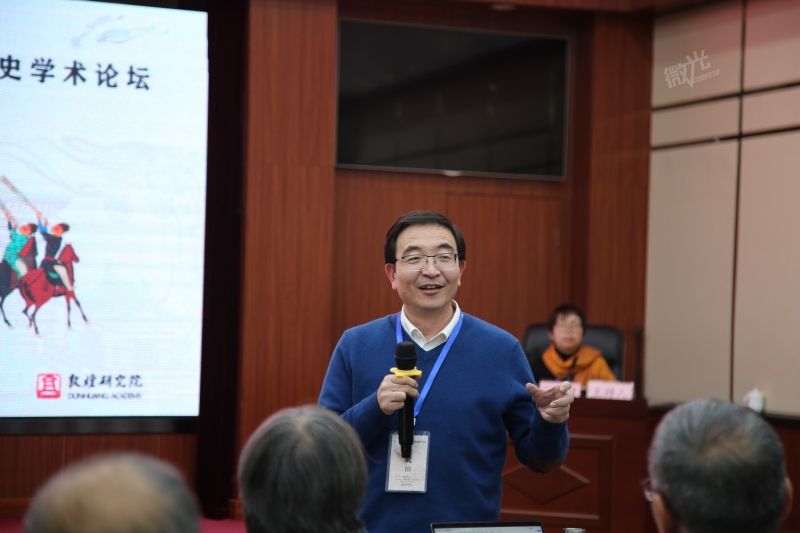

近三十載寒來暑往,當年那個因偶然的緣分闖入“敦煌世界”的青年,已在鳴沙山下筑起學術高塔:出版專著10余部,其中3部入選“國家社科基金成果文庫”和“國家哲學社會科學成果文庫”,發表學術論文200余篇,編著通俗讀物4部,主持或完成國家社科基金重大項目、冷門絕學項目、一般項目、青年項目及教育部、人社部等各類項目20余項。

從敦煌到西安,既是地理位移,更是學術視野的改變,成就了他“游于藝”的治學境界——既保持田野工作者的敏銳直覺,又具備宏觀理論建構的學術高度。

“看莫高窟,不是看死了一千年的標本,而是看活了一千年的生命。”有著“中國的盧浮宮”之稱的莫高窟,其偉大之處不言而喻。

在沙武田看來,莫高窟最珍貴的地方,可能不在于那千身雕塑、萬本經書,而是因獨特的地理、自然環境,及歷史機遇讓其成為歷史“第一現場”,記錄最真實最鮮活的民間記憶與社會生活圖景。

莫高窟第220窟-南壁東側-維摩詰經變之維摩詰特寫孫志軍/攝

“敦煌學研究的核心價值在于其獨特的史料屬性與歷史闡釋維度,我們倡導‘以圖證史’,即打破傳統史學的文本依賴,發掘敦煌遺書與洞窟壁畫,以其第一視角填補正史書寫的空白。”沙武田說。

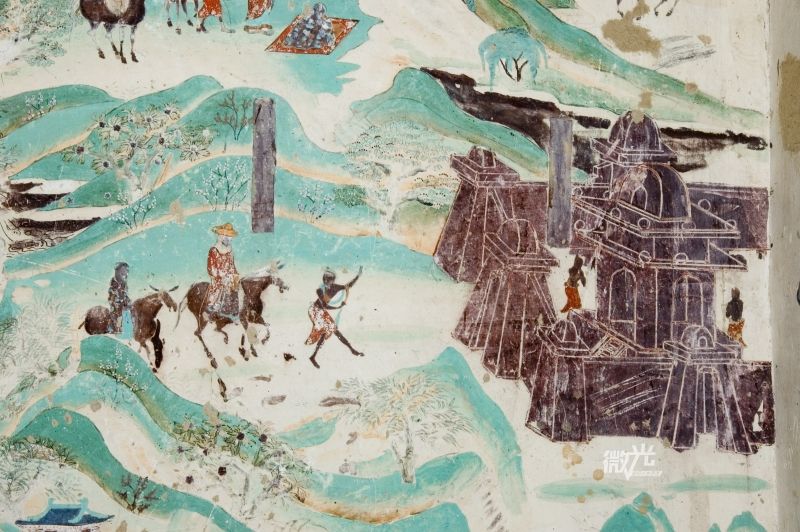

學者們在故紙堆中梳理王朝更迭時,敦煌壁畫以圖像敘事構建著另類歷史文本:供養人畫像記錄著服飾流變,婚喪嫁娶圖重現著民俗圖景,商旅駝隊描繪著絲路貿易網絡……這種“以圖證史”的研究范式,實質是創建了一種形象史學,將視覺材料轉化為歷史解碼的密鑰,為理解中華文明提供了超越文字的新維度,而這也是敦煌學的重要性。

莫高窟第217窟-壁畫-主室南壁-法華經變之化城喻品局部-盛唐(晚唐、五代、清重修)孫志軍/攝

“看著種子在戈壁灘上發芽”

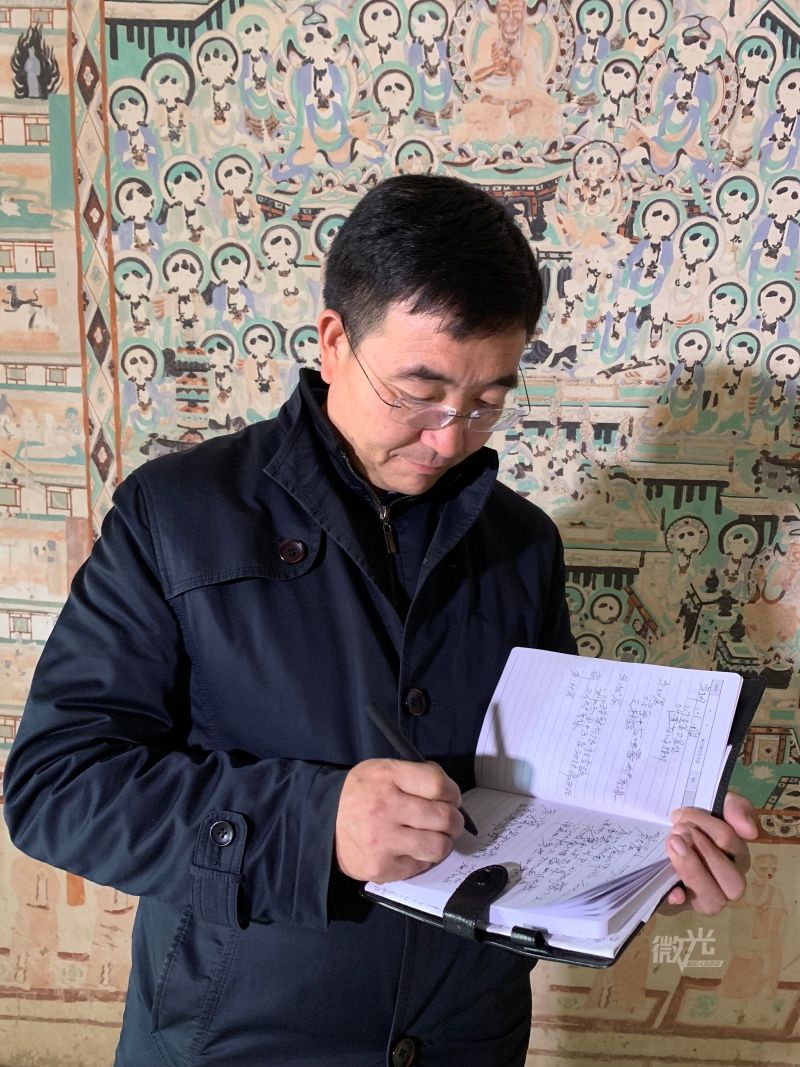

“1996年剛畢業來到敦煌那會,冬天在戈壁灘上走,四周除了黃沙、佛窟,就是結冰的河溝。”沙武田回憶起初到敦煌的場景時,語氣平實。北風徹夜呼嘯,清晨窗欞結霜,他形容這樣的氣候條件和地理位置帶來的孤寂感讓人如籠中之獸。但在與洞窟的日夜相對中,這種感覺漸漸化作滋養學術的養分。“研究院的老學者常說要‘安心治學’,逐漸才懂,真正的學問,要在孤獨里熬出味道。”

第246窟是沙武田第一次到敦煌時邂逅的第一個洞窟,也是學術生涯的起點。“即使最簡單的圖案,我也看不懂。”他笑著回憶說。那些斑駁的壁畫、褪色的朱砂,在文獻與實物的巨大落差中,催生出少年人較勁的韌勁。

二十多年間,他爬遍莫高窟的所有洞窟,有的洞窟連他自己都數不清造訪了多少次。更多時候,沙武田總是獨自待在洞窟里與千年壁畫“對話”,每每此時,仿佛總能聽見歷史在帛畫的裂縫里流淌。“在敦煌待個三五年,就會覺得愛敦煌是很自然的事。”沙武田說。

談及學術生涯的轉折點,沙武田將記憶拉回二十年前帶人進入西夏洞窟的歲月:“當游客站在斑駁的壁畫前等待講解,我們卻因研究空白支支吾吾——那種守寶人說不出寶藏密碼的羞愧,像根刺扎在心里。”這種樸素的“面子情結”,竟成為他后來組建龐大研究團隊八年攻堅的原始動力。

莫高窟第220窟-南壁-樂舞圖 孫志軍/攝

八年間,沙武田帶領團隊,一點點織補著研究空白。團隊走遍了甘肅、新疆、寧夏等地的石窟,以西夏石窟研究為圓心,輻射藝術史、考古學等研究,提出一系列新的學術觀點。最終成果480余萬字,發表階段性論文120余篇,出版專著1部。項目成果計劃精選為《敦煌西夏石窟研究》15卷本,共計400余萬字,圖片3500余幅,入選2024年度國家出版基金資助項目。

當被問及學術突破的邊界時,沙武田展現出敦煌學特有的辯證智慧:“我們以為搞懂了十分之六七,卻發現還有三四成奧秘藏在卷軸縫隙里。每解開一個視覺符號,就像打開通往古代社會的密碼箱。”

在沙武田身上,敦煌學人的特質格外鮮明:既有叩問千年的學術銳氣,又葆有守護文明的赤子之心。

來到陜師大的沙武田,為敦煌研究建立起新的觀察點,在他看來,從長安回望敦煌,再向全國、全世界延伸,才能找到更多研究視角。

“培養學生,先得讓他們愛上這片土地。”自1998年起,陜師大歷史文化學院每年組織本科生赴敦煌教學實習,沙武田來到陜師大后,每年帶學生走絲路、進洞窟,讓黃沙沾滿衣襟,讓壁畫烙進眼底。他坦言,雖然能扎根敦煌的學生寥寥,但看著學生在全國傳播敦煌文化,也是另一種圓滿。更令他欣慰的是,越來越多年輕人選擇回到敦煌,“就像看著種子在戈壁灘上發芽”。

面對人工智能的沖擊,沙武田顯得從容:“咱們研究的是實物,網上找不到這些千年壁畫的氣息,找不到黃沙掠過佛龕的溫度。”這種底氣,來自沉入敦煌學近三十年的精微體察,更來自學術傳承的使命感。

“年輕時待在戈壁灘,覺得很孤獨,現在想來,那種孤獨多珍貴,還是挺懷念的。”對他而言,敦煌不僅是研究對象、學術坐標,更是生命里割舍不掉的情結。

“絲綢之路是文明對話的天然通道”

敦煌,地處河西走廊西端,西鄰西域。絲綢之路開通后,自“西海”(地中海、里海)東行經西域門戶伊吾、高昌、鄯善三道,總湊敦煌。獨特的地理位置使敦煌成為人類文明交流的關鍵樞紐,這種地緣優勢決定了它必然成為多元文明交匯融合的歷史坐標。

“如果沒有絲綢之路的貫通,敦煌或許僅會湮沒于萬千中國地名之中。正是這條橫貫歐亞的商貿通道,將敦煌推向了文明對話的前沿。”沙武田指出,敦煌不僅是地理概念,更是文明交融的實體見證。

敦煌的窟影斑駁千年,一粒沙塑造一個世界,一窟畫成就一部文明。一如“敦煌的女兒”樊錦詩所言,“莫高窟的藝術主題是佛教,但它所承載的又不僅僅是一千年形象的佛教史,更是一千年的繪畫史、一千年的雕塑史、一千年的中西文化交流史。敦煌是一部千年的中華形象歷史。”

沙武田解釋說,當深入莫高窟洞窟或展開藏經洞文獻時,佛教東傳的藝術密碼、粟特商隊的貿易賬簿、于闐使者的外交文書等多元文明印記躍然眼前,生動詮釋著“敦煌文化是中華文明同各種文明長期交流融匯的結果”的深刻論斷。這種跨時空的文明對話,不僅鑄就了敦煌文化的獨特基因,更使其成為解碼世界文明互鑒的“活化石”。

立足新時代,文化遺產守護者的雙重使命愈發凸顯:既要在保護中賡續文明根脈,更要在傳承中激發創新動能,讓歷史文物煥發時代新生,實現文化遺產的永續利用與可持續發展。

莫高窟第217窟-東壁-著半臂的少女 張偉文/攝

“我們總說‘走出去’,但現在的步子還是不夠大。”沙武田認為,在“文化出海”方面,敦煌文化具有天然的親和力,其破圈的深層邏輯在于“文明中介”屬性,“絲綢之路是一條貫穿古今的文明大通道,承載著中國古代與世界沿線城市、民族政權和平往來的歷史記憶,敦煌剛好起到媒介和紐帶作用。從西域傳來的琵琶在敦煌壁畫中留下印記,中原的絲綢通過這里走向世界,不同文明的基因在此重組編織。”

許多個日和夜,敦煌的守護者扎根這里,用青春換取文明的延續。他們持手電筒在幽暗洞窟中記錄壁畫,在實驗室里修復脆弱的經卷,用現代科技解碼千年文書。

“敦煌洞窟中的彩塑和壁畫,是人類精神生活的記憶。”莫高窟第158窟涅槃大佛塑像,是中國雕塑藝術史上的里程碑式作品。沙武田總是回憶起他在敦煌工作時經常一個人呆在第158窟,凝視窟內大幅壁畫與15米長的涅槃大佛。身處此間,空間恢弘與個體渺小形成強烈對比,涅槃佛閉合的眼瞼與舒展的體態,將佛教“寂滅為樂”的終極追求凝結為永恒的瞬間,讓紛擾的思緒逐漸沉淀。這種難以言表的特殊體驗,總在踏入洞窟的瞬間將外界喧囂隔絕,留下純粹的精神棲息時刻。

“當立夏時節,沙棗花次第綻放,淡黃色的小花成團簇擁。晚上隔著河看洞窟,旁邊花香彌漫,恍惚間覺得這個地方連神仙都愿長居。”沙武田描述著在莫高窟生活時獨有的詩意。當月光灑在九層樓的飛檐上,鳴沙山的輪廓在夜色中若隱若現,守護者們更能體會“此心安處是吾鄉”的深意。

世界讀書日臨近,談及敦煌學入門典籍,沙武田特別推薦了由他主編的《敦煌石窟研究導論》,此書是40余位敦煌石窟研究領域老中青三代學者智慧的結晶,系統梳理石窟藝術核心脈絡,為研究者搭建專業認知框架。

同時也推薦了榮新江教授所著的《滿世界尋找敦煌》,以學術探險為線索,展現敦煌學人追尋文明足跡的執著精神,兼具學術深度與閱讀趣味;蘭州大學鄭炳林教授主編的《敦煌與絲綢之路文明》,則從歷史維度解析敦煌的戰略地位,揭示其在中西文明對話中的獨特價值。希望這些著作如同打開敦煌寶庫的鑰匙,引領讀者穿越千年風沙。

采訪最后,沙武田寄語有志于敦煌學的青年學者:“選擇敦煌學體現了個人卓越的學術眼光,但紙上得來終覺淺——要親歷莫高窟,讓千年壁畫在星空下與你對話,這是書本無法替代的學術滋養和人生體驗。敦煌學作為國際顯學,要求研究者必須具備全球視野,在數字時代,敦煌更有著其獨特的形象創新表達方式。期待青年學者以敦煌為學術原點,在守護文化遺產的同時,開創屬于這個時代的學術新篇。”(文/李惠茹 葛依靜 圖/葉建峰)